「無添加生活」って聞くと、なんだか難しそう、特別なことをしないといけない気がしませんか?

実は私も、昔は甘いものが大好きで暴飲暴食し放題。肌荒れや便秘は当たり前でファンデーションの厚塗りで隠しながら食べたいものを食べたいだけ食べる生活をしていました。

自身の妊娠糖尿病と子どものアレルギーをきっかけに「このままじゃだめかも」と思い、食事を見直すことに。少しずつ無添加生活に切り替えて7年が経ちました。

特別なダイエットをしなかったのに、3度の出産を経験した今の方が痩せてスッキリとしています。肌荒れや便秘に悩んでいたなんて嘘のようで、ファンデーションが必要ない肌になりました。

この記事では、私が実践しているリアルな無添加生活について、始め方や続けるコツ、体の変化などをお伝えします。体も心も軽くなる無添加生活、はじめてみませんか?

無添加生活って何?私が実践しているスタイル

私の無添加生活は“完璧主義”ではありません。

- 対象は「食事」のみ。日用品(洗剤やシャンプーなど)は気にしていません

- 無添加であることより、子供達が食べたいものを楽しく美味しく食べることを優先

- 外食の時は無添加にこだわりすぎない

- 大切にしているのは「今日自分が何を食べたかを説明できること」

例えば、夕食には「米、サバ、豚肉、おくら、レタス、塩、山芋、にんじん、醤油、牛乳、豆腐、小松菜、味噌を食べました」と言えること。逆に「アミノ酸やリン酸塩、○○酸Na」などは説明できませんよね。

自分がよくわからないものを、家族には食べさせたくない。そんな思いで、できる範囲で「無添加」を心がけています。

食品添加物って何?

食品添加物とは、食品を長持ちさせたり、見た目や味を良くしたりするために使われる人工的な成分です。

食品添加物がほんの少しでも体に入ると危険なわけではありません。でも、日常的に取り続けると、体への影響が気になるものも。コンビニやスーパーで買える便利な食品は実は添加物だらけ。

私は、安部司さん著「食品の裏側―みんな大好きな食品添加物」を読んでから添加物を意識するようになりました。

家族には「本当の食べ物」を食べさせたい。食品添加物をたくさん使って、美味しく、安く、便利な「食べ物のように作った」食べ物は与えたくない。そう思わせてくれる衝撃的な本でした。

子どもにアレルギーやアトピーがあったので、「少しでも体にやさしいものを」と思うようになりました。

食品添加物の確認方法

食品パッケージの裏面には、「原材料名」が必ず書かれています。

この欄を見れば、どんな材料で作られているか、そしてどんな添加物が使われているかがわかります。

原材料は、使われている量の多い順に記載されていて、添加物も同様に記載順が決まっています。

ただし、表示方法にはいくつかパターンがあるため、ちょっと分かりにくいことも。

次の3つの例を覚えておくと、見分けやすくなりますよ!

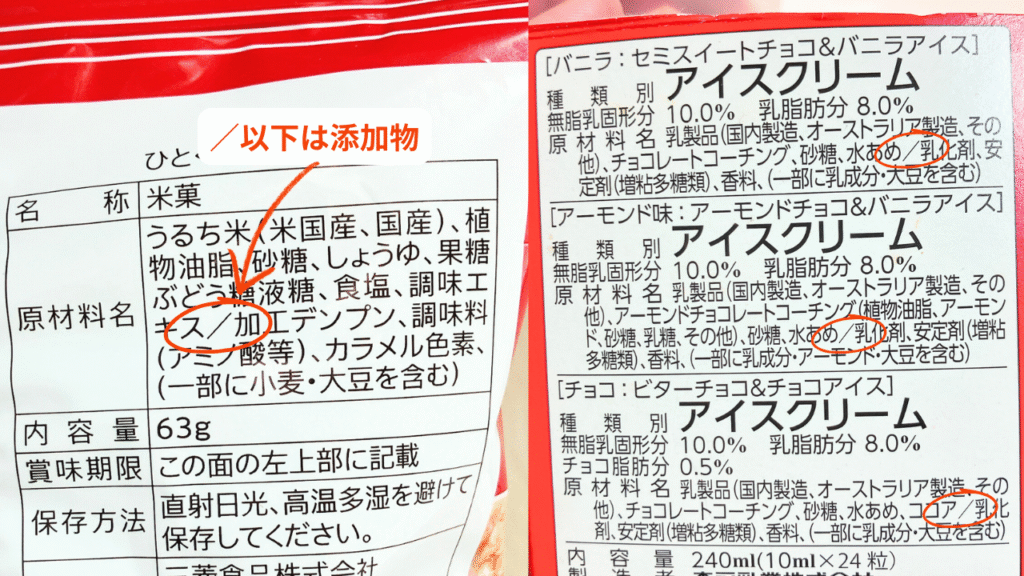

表示方法①:「/(スラッシュ)」で区切って表示

よく見かけるのがこのパターンです。

原材料の最後に「/」スラッシュが入っていて、その後ろに添加物がまとめて書かれています。

例:○○、△△、□□/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、香料

一見、全部同じ材料のように見えるので、どこから添加物か気づきにくいことも。

気になる商品があれば、スラッシュの後ろをチェックしてみてください。

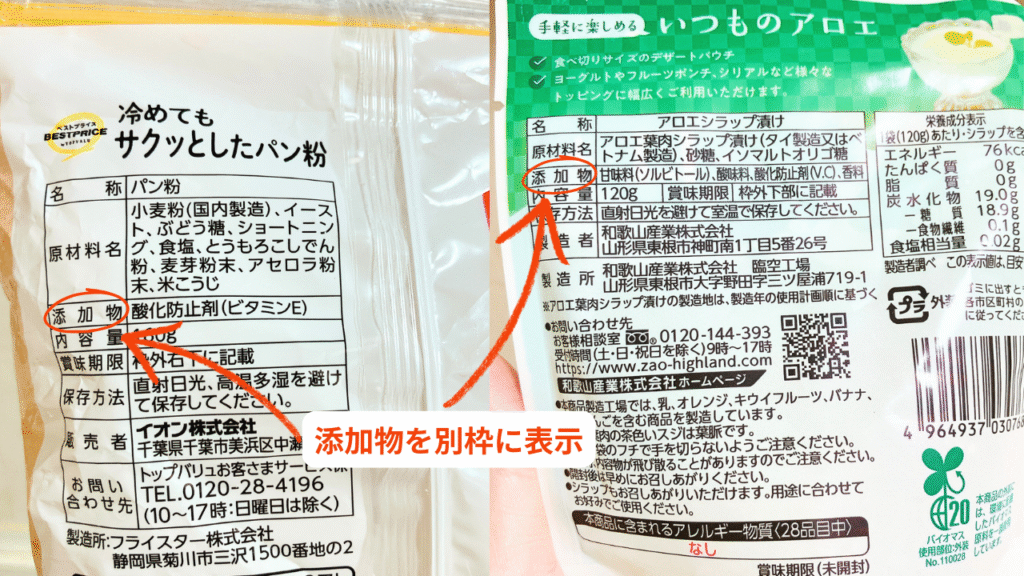

表示方法②:原材料と添加物を別欄に分けて表示

これはとてもわかりやすい表示方法で、「原材料」と「添加物」が別々の欄に分かれています。

ただし、この方法を採用している商品はまだまだ少なく、私の感覚では全体の1割もないくらい。

見つけたらちょっとラッキーかも。

表示方法③:原材料と添加物を改行して表示

| 名称 | ホットケーキミックス |

| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、粉末水あめ、ブドウ 糖、食塩 加工でん粉、ベーキングパウダー、香料、増粘剤 (キサンタンガム) |

同じ枠内で、改行によって原材料と添加物が分けられていることもあります。

一見すると一続きの原材料のように見えるため、添加物がどれか判断しにくいのが難点。

私の身近ではあまり見かけないので、消費者庁の資料「食品添加物表示に関するマメ知識」を参考にして食品表示を作成しました。

無添加生活の始め方(初心者向けステップ)

無添加生活は、いきなり全部変えようとしないことが大切です。

ステップ1:原材料を見る習慣をつける

普段から原材料表示を見る習慣はありますか?

原材料表示を意識して見るようになると、添加物やこれ何?と思うような材料がたくさん使われていることに気が付きます。

見慣れないカタカナや科学的な名前が多いものは避ける。添加物が2つ以内のものを積極的に選びたいですね。加工度が高くて便利な食品ほどたくさんの添加物が使用されています。

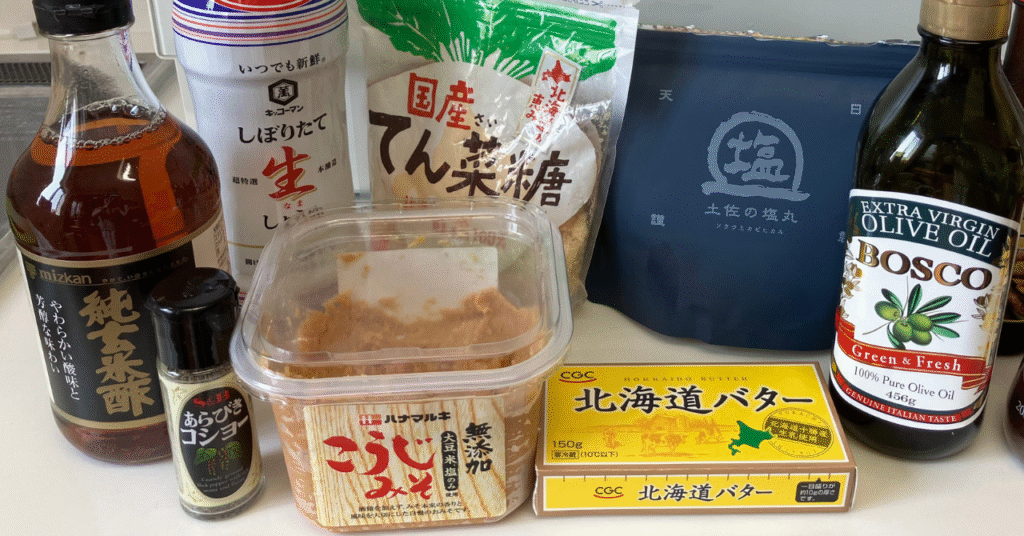

ステップ2:調味料を厳選する

市販の便利な調味料にはたくさんの添加物が使用されています。冷蔵庫にはどのくらいの調味料が入っていますか?

- 焼肉のタレ

- 野菜炒め用のタレ

- 焼き鳥用のタレ

- ドレッシング

- めんつゆ

- ポン酢

- だし入り味噌

- コンソメ

- 中華スープのもと

こんなにたくさんの調味料は必要ありません。メニューごとに専用の添加物たっぷりの調味料は冷蔵庫を圧迫しますよね。しかも時々しか使わないから賞味期限が切れがち。

たくさんの調味料を最高に美味しい天日塩に変えてみない??

我が家では厳選した調味料を最低限の種類にしています。特に、海水から昔ながらの製法で煮詰めて作られたミネラルたっぷりの天日塩はどんな料理にも合うのでおすすめです。

コンソメも、中華スープの元がなくても、新鮮でおいしい素材と天日塩だけで美味しく調理できますよ。スーパーでも売ってるので、チェックしてみてください!

ステップ3:自炊する

加工品にはたくさんの添加物が使用されています。出来合いのお惣菜やインスタント食品は添加物だらけと言ってもいいくらいです。

シンプルで安心できる調味料を使って、食材そのものから調理すれば無添加で体に優しいお料理ができます。

とはいえ忙しいママには大変。毎日じゃなくても大丈夫。冷凍野菜や骨抜き魚、ホットクックなど便利アイテムを活用しましょう!

ステップ4:外食やお惣菜も「ゆるく意識」

完璧を目指さず、選べる時だけ無添加寄りにすればOK!

それでも、お店選びを工夫することで添加物の摂取量を減らすことができます。

次の飲食店は添加物を使用していなかったり、原材料を公開していたり、添加物を極力減らす取り組みをしていることでよく知られています。

我が家はくら寿司によく行くよ!

化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料を一切使っていなくて安心!

無添加生活を続けるコツ

完璧を目指さないことが、長く続けるカギ

無添加生活を始めると、「これは食べちゃダメ」「これも添加物が入ってる…」と気になってしまいがち。でも、完璧を目指すと疲れてしまって続きません。

「おうちではできるだけ無添加、外では気にしすぎない」そんなゆるさがあっていい。

たとえコンビニのおにぎりを食べる日があっても、それを責めないこと。

細く長く続けることにいちばんの意味があると、私は思っています。

「食べたもので体ができている」と意識すること

私が無添加生活を続けられている一番の理由は、これです。

好き放題食べて、高級化粧品を塗りまくっていた昔より、食事にこだわってスキンケアはドラックストアで安く売ってる乳液だけ、の今の方が肌も体も心も調子がいい。

「今日食べたもので、明日の体がつくられている」

そう思うと、自然と選ぶものが変わってきます。

お菓子やジャンクフードを「我慢する」のではなく、「変な後味がするからやめておこう」「もっと体が喜ぶものを選びたいな」と、心から思えるようになりました。

子どもには「本当の美味しさ」に気づいてほしいから

子どもって、どうしても市販のお菓子やジュースなど「できれば避けたいな…」と思うものばかり欲しがりますよね。

でも、あまりにガマンさせすぎるのも逆効果。

わが家では、「たまにはOK」にしています。お友だちとのおやつタイムを楽しむのも、子どもにとっては大切な経験だからです。

そのうえで、普段の食卓では素材の味を大事にした無添加ごはんを出しています。

甘さひかえめの手作りおやつや、野菜本来の甘み、だしのうまみ…。 そういった「本当の美味しさ」に日常的に触れていれば、きっといつか気づくと信じています。

子どもの味覚は育てられる。 毎日のごはんが、未来の“選ぶ力”につながっていくといいなと思っています。

無添加食品を探す方法

スーパーでは素材を買う

「無添加生活をはじめよう!」と思っても、スーパーで無添加の加工食品を見つけるのは本当に大変です。

なぜなら、ほとんどの商品には添加物が入っているから。 ハムやウインナー、パンやドレッシング…原材料表示をよく見てみると、「アミノ酸」「リン酸塩」「カラメル色素」「香料」など、気になる添加物がずらり。

だからこそ、スーパーでは「生鮮食品(野菜・肉・魚・卵など)」をメインに購入するのがおすすめ。 調味料さえ無添加に変えれば、簡単に“無添加ごはん”が完成します。

加工品はネット通販が頼り!

加工食品(味噌、だし、レトルト、冷凍品など)は、ネット通販で「無添加」と明記されている商品を買うのがおすすめです。

スーパーより安いことも!

私自身、信頼できるメーカーの調味料や、手軽に使える冷凍・下処理済みのお魚などを愛用しています。時短になって便利で、安くて、自宅まで届けてくれて、もう最高です!

探すのが大変…という方のために、私が使っている無添加食品を楽天ROOMで紹介しています。 もしよければチェックしてみてくださいね。

無添加生活7年目のリアルな変化(メリット・デメリット)

無添加生活を7年続けて実感した、私自身や家族の変化をまとめました。「体にいい」と言われてもピンとこなかった私が、ここまで続けられた理由がここにあります。

◎ 無添加生活をして感じたメリット

- お通じがよくなった ── 便秘がちだったのが、毎日快調に。

- 肌がきれいになり、化粧品がほぼ不要に ── スキンケアもシンプルで十分に。

- 甘いものや揚げ物を欲しなくなった ── 不思議とジャンクな味を欲しなくなりました。

- 食後に眠くならない ── 食後の眠気が減り、午後の仕事もスムーズに。

- 風邪をひきにくくなった ── 体の底力が上がったように感じています。

- 調味料コーナーがすっきり ── 必要なものだけでシンプルに、管理も楽になりました。

- 3回出産しても太らない体質に ── 運動していないのに、体型をキープできています。

- シンプルな料理が美味しく感じる ── 蒸した野菜や焼いただけの魚の美味しさに気づけるように。

- 子どもの肌・体調が改善 ── アトピーやアレルギーが軽くなり、薬の出番が減りました。

- 子どものかんしゃくが減った ── イライラや情緒の乱れが落ち着いてきました。私自身もおおらかに受け止められるようになりました。

△ 無添加生活のちょっと困ったデメリット

- 外食で選べるものが少ない ── メニューを見て悩むことが増えます。

- 無添加の調味料は値段が高め ── でも、体への投資だと思えば納得できます。

- 話題の商品に乗り遅れる ── 人気の商品についての友人との話題についていけません。

- お菓子などの頂き物に添加物たっぷり ── 丁寧にお礼を伝えつつ、おやつ交換したりしています。

- 保存料不使用のため賞味期限が短い ── 開封後は早めに食べ切るように工夫が必要です。

- スーパーでの買い物に時間がかかる ── 原材料チェックに手間取るので、最近はネット通販を活用しています。

無添加はハードルが高くない

最初は難しそうに感じる「無添加生活」も、意外とハードルは低いんです。

完璧を目指す必要はありません。自分や家族の体調に合わせて、「できることから、少しずつ」始めるだけ。

毎日のごはんを少し意識するだけで、未来が変わるかもしれません。

子どもたちの笑顔と健康のために、今日から一歩、踏み出してみませんか?

コメント